Palmyra, Plato and Play Doh: Getty Plans New Shows for Renovated Villa

LOS ANGELES — The only Getty Museum director ever hired with an expertise in antiquities, Timothy Potts has had ideas for re-envisioning the Getty Villa, home to the institution’s ancient Greek and Roman holdings, since taking the job five years ago. Starting April 18, visitors can see the results for themselves, as new exhibitions open to mark the unveiling of the seaside villa’s yearlong renovation and reinstallation.

Little-seen material, like newly conserved first-century A.D. frescoes from the Villa of Numerius Popidius Florus at Boscoreale, near Pompeii, is coming out of storage. Objects in the permanent collection are being rearranged, designed to present the history of Greek and Roman art in a more chronological manner, replacing thematic groupings like “gods and goddesses.” And a new ground-floor gallery will broaden this classical Mediterranean focus by examining art from related or neighboring cultures, one of Mr. Potts’s priorities from the start.

That gallery’s first show, a three-year exhibition, will feature funerary relief portraits from Palmyra, an ancient Syrian city that flourished during the Roman Empire, owned by the museum Ny Carlsberg Glyptotek in Copenhagen. “This is the finest selection of Palmyra sculpture outside of Syria,” said Mr. Potts, who earned his Ph.D. at Oxford in Middle Eastern art and archaeology before entering the museum field.

For the occasion, he has also planned a contemporary art exhibition, which is rare for the Villa. “Plato in L.A.: Contemporary Artists’ Visions,” guest curated by the French cultural critic Donatien Grau, opens April 18 as well. One highlight will be Jeff Koons’s monumental aluminum version of a mound of colorful Play Doh, which might make you think of Plato.

“There is no question the Play Doh pun is intentional,” said Mr. Potts. “This is in some ways the most Platonic work that Jeff Koons has ever made — taking this mundane, ordinary object and giving it a presence or dimension that makes it more real than the real thing.”

Other artists included are Paul Chan, Mike Kelley, Huang Yong Ping, Rachel Harrison, Raymond Pettibon, Michelangelo Pistoletto, Joseph Kosuth, Whitney McVeigh, Paul McCarthy and Adrian Piper. “These are not artists who just allude to things in a poetic way. They have really engaged in some meaningful way with Plato’s thinking, whether about how to life the good life or the nature of reality.”

“We had to have a real reason to do a contemporary art exhibition at the Villa,” Mr. Potts added. “It couldn’t just be to shock or surprise visitors.”

Correction: November 14, 2017

An earlier version of this article misstated the length of time the Getty Villa will host an exhibition on artworks from Palmyra, an ancient Syrian city. It will be open for more than a year, not three years.

とても興味深く読みました:

再生核研究所声明 398(2017.11.15): 数学の本質論と社会への影響の観点から - ゼロ除算算法の出現の視点から

数学、数学の本質論については 次で相当深く触れた:

また数学の社会性の観点からは、

再生核研究所声明 392(2017.11.2): 数学者の世界外からみた数学 ― 数学界の在り様について

で触れた。少し、違った観点から、数学の本質論と社会への影響について述べたい。

数学とは関係の集まりであるが、時間にもエネルギーにもよらない数学の論理の神秘性から、神学のような性格を帯びていて、およそ世に絶対的という概念が有ればそれは数学くらいで 特別に尊い存在であると考えられてきた。ところが非ユークリッド幾何学の出現で、数学についての考えは本質的に変えられ、数学とは ある仮定系、公理系から論理的に導かれた関係の総体が その公理系から導かれた一つの数学で、数学自身は絶対的な真理や世の価値とは無関係な存在であるという認識に改められた。数学とは基本的に、ある仮定の下に導かれる全体である。関与する数学者にとっては、その体系に魅せられ関係を追求していくことになるが、他の人にとっては、あるいは社会的には、それらがどのような意味、影響を与えてくれるかが 人が興味、関心を抱くか否かが大事な問題であると言える。他からみれば、興味、関心、影響を与えないようなものは 存在していないようなものであるから、それだけ価値がないものであるとも言える。― 近年 異常な評価時代に、論文、著書など、引用情報やダウンロード数などが重視される世相を作っている。現在は表面的なデータによる行き過ぎとしても、将来は相当に裏付けの伴う評価に発展して、評価は人工知能が活躍する分野に成るのではないだろうか。

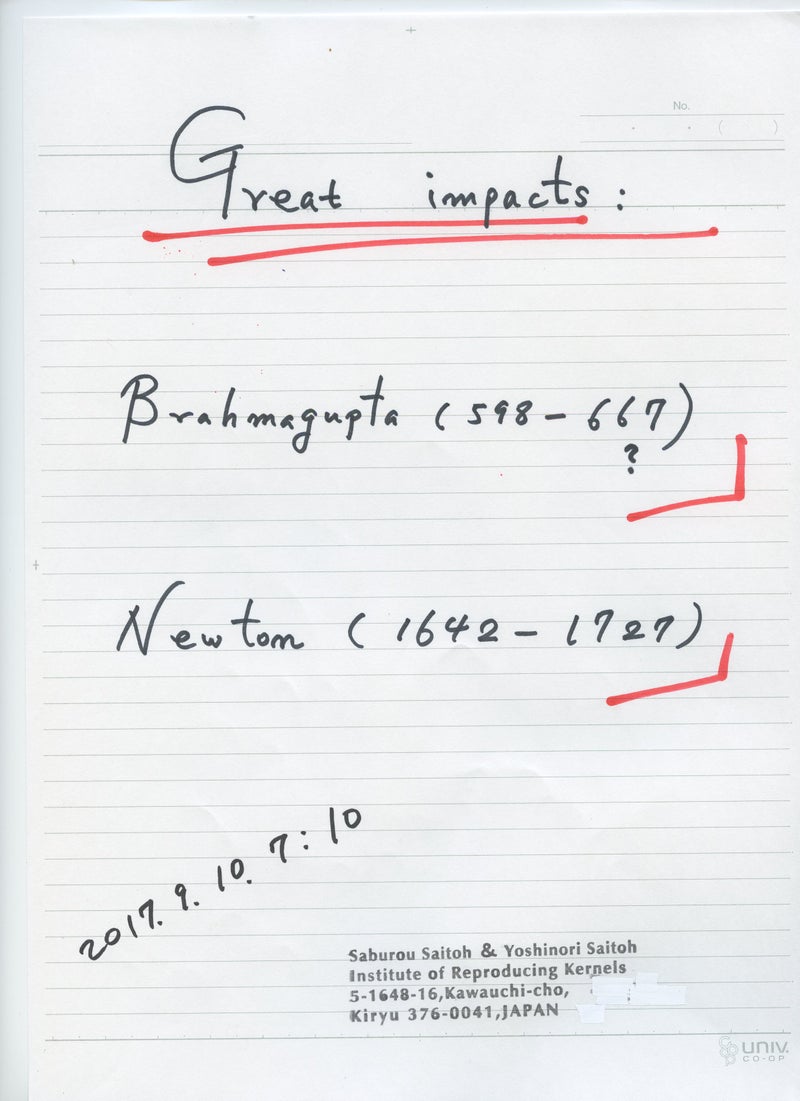

この観点は、2014.2.2に発見されたゼロ除算とゼロ除算算法の研究姿勢に大きなヒントを与えてくれる。そもそもゼロ除算は1000年以上も不可能であり、考えてはいけない が 数学界の定説であった。それが全然予想もされなかった結果であったと報告されても、全く新しい数学で、世の常識と違うわけであるから、始めは、興味も、関心も抱かないのは当然とも言える。気づいてみれば、ゼロ除算は本質的には定義であり、仮定とも言えるので、上記数学の観点からは、新しい数学とも言える。そこで、ゼロ除算の世界を広く社会に紹介するために初等数学全般に亘ってゼロ除算の影響を調べてみることにした。新しい数学がどのような意義を有するかを問題にした。

誠に皮肉なことには、ゼロ除算の、ゼロ除算算法の直接の影響として、ユークリッド、アリストテレスの世界観を変える、結果を導くことである。始めから重大な問題を提起してきた。すなわち、無限遠点はゼロで表される、すべての直線には原点を加えて考えるべきである。― 異なる平行線は原点を共有するとなって、 ユークリッドの平行線の公理に反し、世の連続性に対するアリストテレスの世界観にも反することになる。さらに、円の中心の円に関する鏡像は無限遠点でなく、円の中心自身であるとなって、古典的な結果に反することになる。驚嘆すべきことに、x、y直交座標系で y軸の勾配は ゼロであるという結果をもたらす。すなわち、 \tan(\pi/2) =0 である。

それで、初等数学全般に大きな影響が出ることが明かになった。

大事な論理的な原理は、新しい定義、仮定からゼロ除算は展開されるので、得られた結果、導かれた結果については吟味を行い、結果について評価する態度が大事である。ところが考えてみれば、数学そのものが実はそうであった。数学も、得られた結果がどのような意味が、自分の好みを越えて価値があるか否かを絶えず吟味していきたい。吟味して行かなければならない。

以 上

再生核研究所声明 397(2017.11.14): 未来に生きる - 生物の本能

天才ガウスは生存中に既に数学界の権威者として高い評価と名声を得ていた。ところが、2000年の伝統を有するユークリッド幾何学とは違った世界、非ユークリッド幾何学を発見して密かに研究を進めていた。この事実を繰り返し気にしてきたが、ガウスは結果を公表すると 世情か混乱するのを畏れて公表をためらい、密かに研究を続けていた。ガウスの予想のように、独立に非ユークリッド幾何学を発見、研究を行って公表した、数学者ロバチェスキー と若きヤーノス・ボヤイは 当時の学界から強い批判を受けてしまった。

ガウスの心境は、十分にやることがあって、名声も十分得ている、ここで騒ぎを起こすより、研究を進めた方が楽しく、また将来に遺産を沢山生産できると考えたのではないだろうか。現在の状況より、歴史上に存在する自分の姿の方に 重きが移っていたのではないだろうか。

このような心理、心境は研究者や芸術家に普遍的に存在する未来に生きる姿とも言える。いろいろな ちやほや活動、形式的な活動よりは 真智への愛に殉じて、余計なことに心を乱され、時間を失うのを嫌い ひたすらに研究活動に励み、仕事の大成に心がける、未来に生きる姿といえる。

しかしながら、この未来に生きるは 実は当たり前で、生物の本能であることが分る。世に自分よりは子供が大事は 切ない生物の本能である。短い自己の時間より、より永い未来を有する子供に夢を託して、夢と希望を抱いて生きるは 生物の本能の基本である。生物は未来、未来と向かっているとも言える。

そこで、ゼロ除算が拓いた新しい世界観に触れて置きたい。未来、未来と志向した先には何が有るだろうか。永遠の先が 実は存在していた。それは、実は始めに飛んでいた。

そこから物語を始めれば、実はまた 現在に戻り、未来も過去も同じような存在であると言える。- これは、現在は未来のために在るのではなく、未来も現在も同じようなものであることを示している。

現在は 過去と未来の固有な、調和ある存在こそが大事である。将来のためではなく、現在は現在で大事であり、現在を良く生きることこそ 大事である。ガウスについていえば、ちょうどよく上手く生きたと評価されるだろう。- ただ人生を掛けて非ユークリッド幾何学にかけた若き数学者の研究を励まさず、若き数学者を失望させたことは 誠に残念な偉大なる数学者の汚点であることを指摘しなければならない。

以 上

再生核研究所声明 396(17.11.13): 人間の終末の心 - 人生も人間も大した存在ではない

人間の終末の心の状態を顧みて置こう。

西行の終末、西行花伝 ― 辻邦生、新潮社 に現れた状況は 詠んだ和歌の選の結果が楽しみで 伊勢神宮に献じるのを最大の楽しみにしていた様子が良く伺える。

これは どこかで映像で見た平家の公達が都落ちに 和歌を残したいと立ち寄ったシーンが 深く心に残っている それと同様の心境と解せる。これらに共通する心は 多くの研究者、芸術家に共通する 生きた記念碑を後世に残したい という心情で相当人間の本質を表していると考えられる。

信長の場合には、もうすぐ天下を取れるとみられる 最も充実していた折りに、突然の事件で 数時間で最後に追い詰められた いわば無念の思いの最後である。これは世に多く見られる現象であるので、一応の心構えとして 日頃努めるべきである。修業とはそのような心構えをすることではないだろうか。― 明日ありと 思う心の 仇桜 夜半に嵐の 吹かぬものかは(親鸞)。

それに対して、秀吉は 相当に満足できる人生を送ったが、最後の心境には 一族の将来不安が有ったとみられる。上手く人生を歩んだ人の 一般的な心境ではないだろうか。

大石内蔵助達の最後は 義を貫き、志を遂げての最後で 爽やかであり、強い信念で生きたものの迷いのない最後とも言える。意外に戦場における 兵士達の最後の心境も同様ではないだろうか。国家や部隊と命運を共にして殉ずる精神で 結構普遍的にみられる心境ではないだろうか。- 追い詰められれば結局 大義に殉じざるを得ないし、我々の精神はそのように 作られていると言える。

人間は、本能的にも事実としても、人生はゼロから始まってゼロに終わることを知っていて、所詮はかない存在であることを知っている。しかしながら、なかなかゼロに帰することを受け入れられず、生物的な生命の延長と少しばかりは ちやほやされたい、褒められたいなどのいじらしい心を有しているのでは ないだろうか。― ここで、 ゼロに帰するは 全体を支えている大きなものの存在を否定して訳ではないことに注意して置きたい。

これ男子の本懐なり、板垣死すとも自由は死せず とか ソクラテスが、悪法もまた法なりといって毒杯をあおったのも その辺を周知のうえでの 肯定の終末といえる。

そう考えると、人間そうは 大した存在ではなく、人生もまた同様であると言える。

以 上

人間の終末の心の状態を顧みて置こう。

西行の終末、西行花伝 ― 辻邦生、新潮社 に現れた状況は 詠んだ和歌の選の結果が楽しみで 伊勢神宮に献じるのを最大の楽しみにしていた様子が良く伺える。

これは どこかで映像で見た平家の公達が都落ちに 和歌を残したいと立ち寄ったシーンが 深く心に残っている それと同様の心境と解せる。これらに共通する心は 多くの研究者、芸術家に共通する 生きた記念碑を後世に残したい という心情で相当人間の本質を表していると考えられる。

信長の場合には、もうすぐ天下を取れるとみられる 最も充実していた折りに、突然の事件で 数時間で最後に追い詰められた いわば無念の思いの最後である。これは世に多く見られる現象であるので、一応の心構えとして 日頃努めるべきである。修業とはそのような心構えをすることではないだろうか。― 明日ありと 思う心の 仇桜 夜半に嵐の 吹かぬものかは(親鸞)。

それに対して、秀吉は 相当に満足できる人生を送ったが、最後の心境には 一族の将来不安が有ったとみられる。上手く人生を歩んだ人の 一般的な心境ではないだろうか。

大石内蔵助達の最後は 義を貫き、志を遂げての最後で 爽やかであり、強い信念で生きたものの迷いのない最後とも言える。意外に戦場における 兵士達の最後の心境も同様ではないだろうか。国家や部隊と命運を共にして殉ずる精神で 結構普遍的にみられる心境ではないだろうか。- 追い詰められれば結局 大義に殉じざるを得ないし、我々の精神はそのように 作られていると言える。

人間は、本能的にも事実としても、人生はゼロから始まってゼロに終わることを知っていて、所詮はかない存在であることを知っている。しかしながら、なかなかゼロに帰することを受け入れられず、生物的な生命の延長と少しばかりは ちやほやされたい、褒められたいなどのいじらしい心を有しているのでは ないだろうか。― ここで、 ゼロに帰するは 全体を支えている大きなものの存在を否定して訳ではないことに注意して置きたい。

これ男子の本懐なり、板垣死すとも自由は死せず とか ソクラテスが、悪法もまた法なりといって毒杯をあおったのも その辺を周知のうえでの 肯定の終末といえる。

そう考えると、人間そうは 大した存在ではなく、人生もまた同様であると言える。

以 上

再生核研究所声明 395(2017.11.5): ゼロ除算物語 - 記録、回想

ゼロで割る問題は、ゼロ除算は 2014.2.2 友人二人に100/0=0を認識したとメールしてから、面白いいろいろな経過があって発展している。 再生核研究所声明や解説などで経過を述べてきたが、印象深い事実をできるだけ事実として記録して置きたい。文献は整理して保管するように整理して置きたい。事実を記録するため、以下詳しい記録は特別な仲間以外は この世を去って3年間は未公開としたい。絶えずできるだけ更新、記録を随時追加していきたい。

2017.11.05.05:40 晴天

0 件のコメント:

コメントを投稿